先輩!2025年4月から建築物省エネ法が改正されるって聞いてネットで調べてるんですけどよくわからんくて…

そやな~でも今回の改正では事前に対応策を考えとかなあかんで!

いつも通りにわかりやす~く教えてもらえたら助かります。

わかった!今回は住宅に絞ってわかりやすく解説しますよ!

建築士として、省エネ適合判定の重要性は理解していても、具体的な手続きや評価方法に悩んではいませんか?私は30年以上建築設備に携わり、現在はエネルギー管理士としても数々のプロジェクトを省エネ基準に適合させてきました。

このガイドでは、省エネ適合判定の概要から、実務上のポイント、最新の基準や評価方法までを解説します。読み終わる頃には、省エネ適合判定の改正にも適正に対応できるはずです。

著者(マッチ棒)でも省エネ適判の申請資料作成の代行も行えますので、記事を読んで申請資料作成に費やす時間がないよ~って方はお問い合わせフォームにお気軽にご相談ください。

(今回は住宅に絞っての解説を行っています。非住宅の建築物についてはまたの機会に…)

1. 省エネ適合判定の概要と動向

省エネ適合判定とは、建築物がエネルギー消費効率に関する法的基準に準拠しているかを確認するための手続きです。近年、持続可能な開発目標や環境負荷低減への関心が高まる中で、エネルギー効率向上は建築設計の不可欠な要素とされています。特に新築や大規模改修を行う場合、省エネ適合判定の適用が義務付けられています。

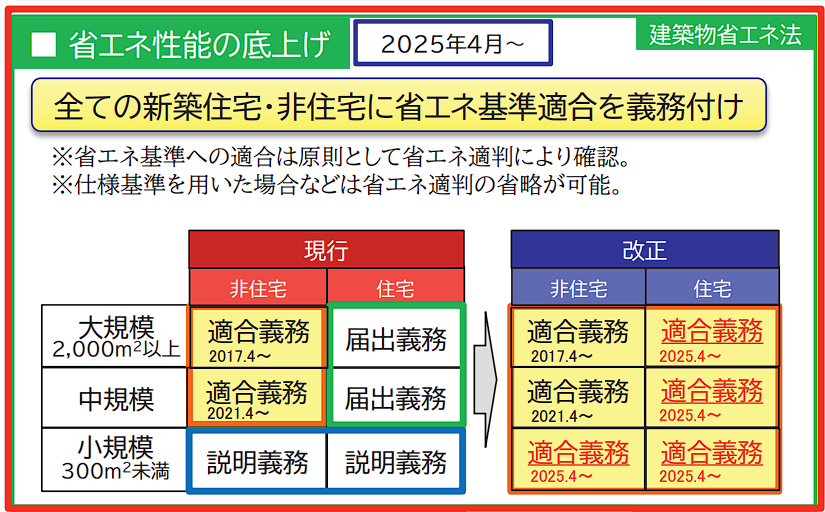

2017年に建築物エネルギー消費性能向上に関する法律(建築物省エネ法)が施行され、建築主が特定建築の新築・増改築をするときは、省エネ計画書を作成のうえ、工事着手の前に登録機関または所管行政庁にて省エネ適合判定を受けることが義務付けられました。

その後、2021年の法改正により特定建築の範囲が拡大され、非住宅部分の床面積の下限が「2,000㎡」から「300㎡」に引き下げられました。*2025年4月からは住宅にも義務が発生します。

省エネ適合性判定は、建築基準法に基づく建築確認及び完了検査の対象となり、省エネ基準に適合していなければ、確認済証や検査済証の交付を受けることが出来なくなります!

300㎡以上の非住宅は省エネ基準に適合していないと建築できないってことなんですか?

現時点(2024年)ではそうなってる!でも2025年4月からは法改正によって住宅にもかなり影響してくるんやで!

2.2025年4月から変わること

現行(2024年時点)の基準では300㎡以上の非住宅は省エネ基準の適合義務があり、300㎡以上の住宅については届け出義務、300㎡未満の小規模な建築物については説明義務が必要でした。

しかし、2025年4月から着工する建築物は原則すべての建物が省エネ基準に適合する必要があります。

*国土交通省ホームページより引用

以下の建築部については適用除外となり、省エネ基準に適合する必要はありません。

- 10㎡以下の新築・増改築

- 居室を有しないこと又は高い開放性を有することにより空気調和設備を設ける必要がないもの

- 歴史的建造物、文化財等

- 仮設建築物、仮設興行場等

上記の「空気調和設備を設ける必要がないもの」とは、自動車車庫、自転車駐車場、畜舎、堆肥舎、公共用歩廊、観覧場、スケート場、水泳場、スポーツの練習場、神社、寺院などが当てはまります。

ということは2025年4月以降に着工する一戸建ても省エネ基準に適合しないといけないってことですか!それは結構数が多くて大変じゃないですか?

そうなんよ…だから予め省エネ基準が適合する設計をしとかないとダメやね!

小規模住宅専門の設計士さんや工務店さんも、今までやったことのない作業が増えるってことですよね…

そうなるな~結構業務は増えると思う。次はその省エネ基準とは何なのか?を確認しよ!

省エネ基準とは?

省エネ基準適合に当たっては、住宅の場合は外皮性能基準と一次エネルギー消費量基準に、それぞれに適合する必要があります。

外皮性能基準は外皮(外壁、窓等)の表面積当たりの熱の損失量(外皮平均熱貫流率等)が基準値以下となること、

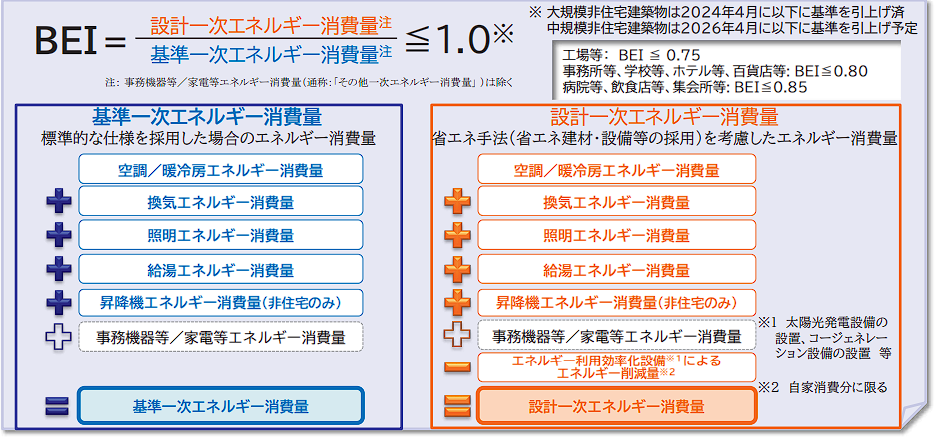

一次エネルギー消費量基準は空調・換気・照明・給湯設備の機器等における一次エネルギー消費量(太陽光発電設備等による創エネ量は控除)が基準値以下となることとなっています。

外皮性能基準とは?

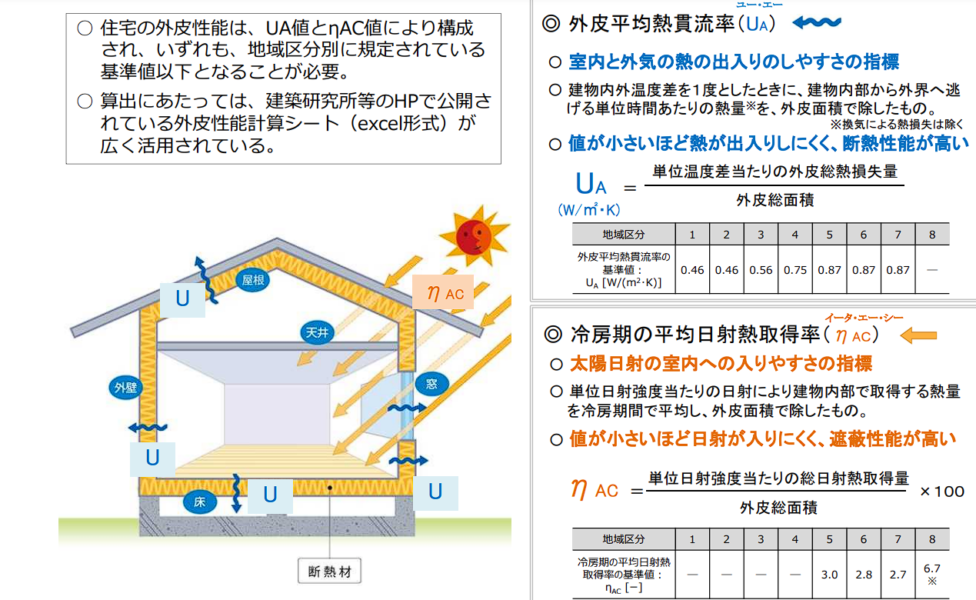

住宅の外皮性能は、UA値(ユー・エー値)とηAC値(イータ・エーシー値)により構成され、いずれも、地域区分別に規定されている基準値以下となることが必要です。

*国土交通省ホームページより引用

「省エネルギー基準地域区分」とは?

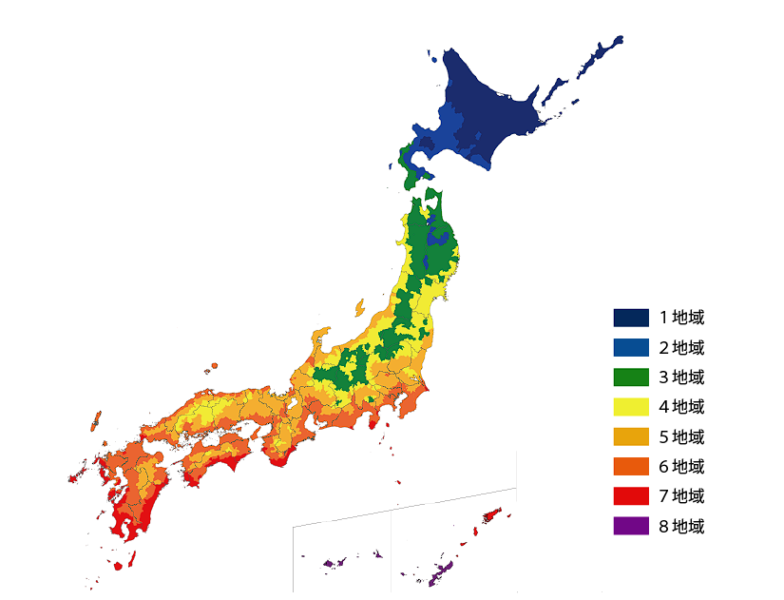

全国すべての地域は「1~8」の8つの地域に指定されており、届出を行う計画地がどの地域区分になるのかによって、求められる断熱性能が異なり、達成すべき基準値が変わってくるということになります。

寒い地方である北海道が1や2の地域に指定され、南下していくにつれて地域の数字は大きくなり、東京や大阪など主な都市部では5~6地域が多くなり、最終的に暖かい地方である沖縄の8地域に指定されています。

所在地による地域区分の検索については下記のサイトをご参照ください

一次エネルギー消費性能の基準とは?

住宅の一次エネルギー消費性能はBEI値(ビーイーアイ値)により判定され1.0以下となることが必要です。

BEI: 実際に建てる建築物の設計一次エネルギー消費量を、地域や建物用途、室使用条件などにより定められている基準一次エネルギー消費量で除した値(下図参照)

*国土交通省ホームページより引用

省エネ基準に基づく評価方法について

それではここからは実際に評価方法について解説していきます。

評価方法は標準計算(パソコンなど行う精緻な評価方法)と仕様基準(仕様で判断する簡易な評価方法)の2種類に分かれます。*2023年10月より外皮性能は仕様基準(計算しない)で、一次エネルギー消費量は計算でとそれぞれ評価(仕様・計算併用)が可能となりました。

標準計算による評価

外皮性能UA値(外皮平均熱貫流率)を計算し地域区分の基準値内であることを確認

外皮のうち、屋根・天井、外壁、開口部、床等の部位毎の熱貫流率等を計算し、

住宅全体の外皮平均熱貫流率を算出します。また、RC造・S造の場合、構造熱

橋部の外皮熱損失量を算出します。

外皮性能ηAC値(平均日射熱取得率)を計算し地域区分の基準値内であることを確認

外皮のうち、屋根・天井、外壁、開口部等の部位毎の日射熱取得量を計算し、住宅全体の平均日射熱取得率を算出します。(床・基礎は計算対象外です。)また、RC造・S造の場合、構造熱橋部の日射取得量を算出します。

一次エネルギー消費量基準はWebプログラム(住宅版)を利用することで評価出来ます。

仕様基準による評価

仕様基準の特徴

・外皮基準について、外皮面積の計算は不要で、断熱材・開口部の性能値のみで判断可能です。

・一次エネルギー性能基準について、設備ごとに効率値等の基準を満たすものを選択すればよく、計算は不要です。

仕様基準の見直しポイント

・外皮面積の計算を不要としました(外皮面積に占める開口部(窓・ドア)面積の割合の区分を廃止)。

・RC造の戸建住宅、木造の共同住宅にも対応した外皮の仕様基準を新たに設定しました。

・給湯設備にエコキュートを追加するなど、対象設備の種類を拡大しました。

木造住宅の仕様基準による省エネ基準の適否は下記のガイドブックを参照してください

評価方法はどっちを採用すべき?

標準計算は複雑で専門性や計算処理に時間もかかるため、仕様基準を採用される建築士さんも多いのではないでしょうか?

2025年度以降に、原則、すべての住宅・建築物の新築・増改築において、省エネ基準への適合が求められることになったことにより、適合確認における申請側・行政側の負担が大きくなると予想されます。その混乱をさけるために評価方法の合理化が2023年に検討されました。

結果、簡素な「仕様基準」と精緻な「標準計算」に再構成されるようになりました。「仕様基準」はあくまで簡易な方法で、判定自体は簡単ですがプランごとの特徴を考慮しない粗々の評価と言えます。一方、「標準計算」はプランを考慮した、実状にあった外皮性能を求めることができる方法です。

2022年に住宅性能表示制度に新設された断熱等性能等級6、断熱等性能等級7などの上位の性能を検討する場合や設計者が実施設計の方針を検討するには、標準計算が絶対におすすめです。

外皮性能基準と一次エネルギー消費性能基準を標準計算方法でキチンとで評価するか、仕様基準でざっくり簡単に評価するかどちらかを選ぶ必要があるってことですね!

どうしても時間がないなら仕様基準を採用することになるとは思うけど、標準計算を採用する方がお客さんにとってはメリットがあると思ってる!

どんなメリットがあるんですか?

住宅購入は人生にとって一番と言っていいほど大きなイベントやろ。その大きな投資をする時にこの住宅がどれほどの価値があるのか?をキチンと計算して評価してもらう方が良いよね!

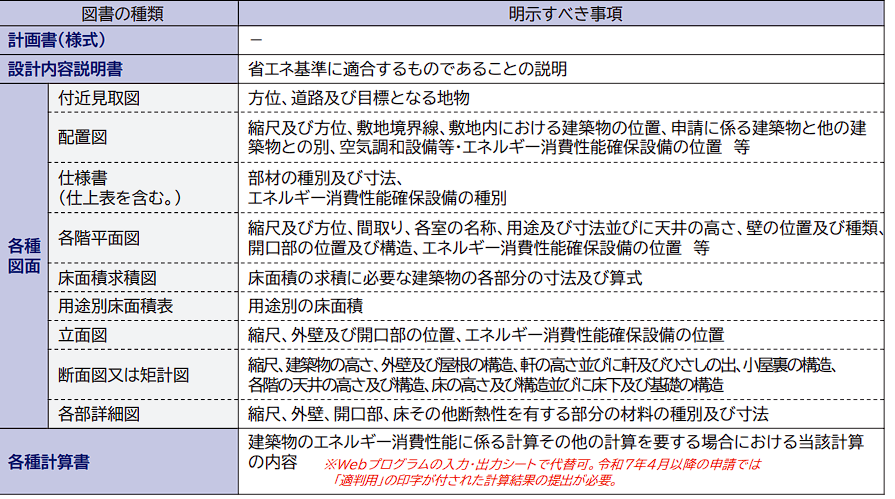

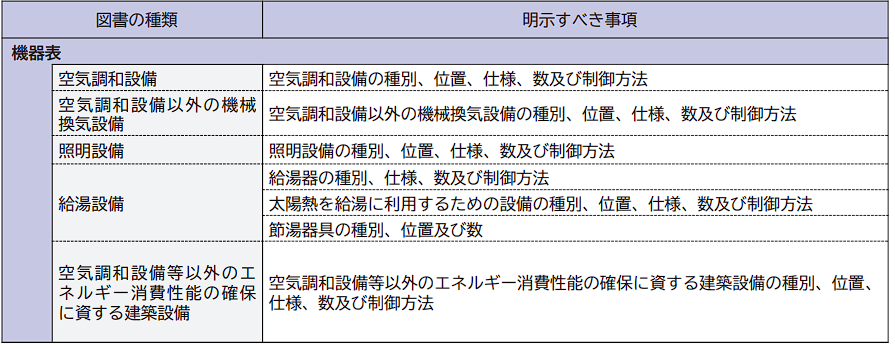

省エネ適判申請に必要な書類

正本に添える図書には、下記に示す図書に設計者の氏名を記載し提出することが必要です。

建築物の構造等に関する図書

*国土交通省ホームページより引用

建築物のエネルギー消費性能に関する図書

*国土交通省ホームページより引用

省エネ適判申請資料を代行作成いたします!

建築物省エネ法の改正により2025年4月から一般住宅の建築にも省エネ基準の適合義務が必要になってきます。今計画している建築物はは省エネ適合判定が必要なのか?申請に必要な手続きはどんなものが必要なのか?実際に省エネ適合判定が必要になれば仕様基準での評価を採用するのか?それとも標準計算を採用するのか?など悩みは増える一方です…。

先ずは私が無料で相談にお答えいたします。もし標準計算が必要であればご依頼いただければ見積対応させていただきますのでお問い合わせフォームで用途・規模・着工時期・参考図などをお示しいていただければご返答させていただきたいと思っています。

う~ん…やらないといけないことはわかりましたけど、やっぱり実際の計算は細かすぎて難しいですね~

そんな時は外部委託するのも1つの手やね!

まとめ

今回は2025年4月より建築物省エネ法が改正されどのような手続きが必要になってくるのかを解説してきました。昨今は省エネルギーへの加速化が進んで更に省エネに対する法律が厳しくなってきています。法改正に伴い実際は設計士さんや工務店さんに対しての責任や業務が増えた形となっていますが、一般消費者にとっては光熱費の削減になる施策となることは確かですね!

今後も法改正が進んでいく中でゼロカーボンに向けた国策にも注目しながら対応していくことが必要だと思います。

省エネ適合判定の申請資料の作成代行を行っていますので、お気軽にお問い合わせフォームでご相談お待ちしています。

コメント