オイル平社員

「うーん…省エネ適合判定、これほんまに分かりにくいな…。」

(パソコンの画面をじっと見つめるオイル平社員。画面には、省エネルギーに関する新しい法規制の資料が映っているが、あまりにも専門用語が多すぎて頭に入ってこない。)

オイル平社員

「断熱性能…U値?ZEH?なんやこのアルファベットの羅列…。前の基準でも難しかったのに、最近また変わったって聞いたけど、これはホンマややこしいわ。」

(そこへ、通りかかったマッチ棒先輩が目に入る。彼はいつも通り、少し気だるそうな表情で歩いているが体は細長く、まさに「マッチ棒」というニックネームがぴったりの風貌だ。)

オイル平社員

「マッチ棒先輩!お疲れ様です!」

マッチ棒先輩

「おお、お疲れ。どうしたん、また難しい顔して。」

(マッチ棒先輩は、少し笑いながらオイル平社員の席の近くに立ち止まる。彼の手には、資料が数枚握られており、その一部には「省エネルギー法改正」の文字が見える。)

オイル平社員

「あの~先輩、ちょっと教えてもらってもいいですか?最近の省エネ適合判定のことなんですけど、なんかめっちゃルールが変わってて、どこから手つけたらええんかわからないんですよ。」

マッチ棒先輩

「ほう、省エネ適合判定か。まあ確かに、最近の改正はややこしいとこも多いなぁ。どのへんで引っかかってんの?」

オイル平社員

「いえ、その…まずは断熱性能ってとこから分からんくて…。断熱材とかのことですかね?」

マッチ棒先輩

「まあ、ざっくり言えばそうやね。断熱性能ってのは、家とかビルが外からの熱をどれだけ遮断できるか、あるいは中の熱をどれだけ逃がさんようにするかって話やな。特に最近は、その『U値』っていう断熱性能の指標が注目されてるよ。」

オイル平社員

「U値?なんですかそれ?新しい単位みたいなん出てきましたね…。」

(マッチ棒先輩は軽く笑ってから、持っていた資料をひらひらと振りながら説明を始める。)

マッチ棒先輩

「U値っていうのは、簡単に言えば、熱がどれだけ逃げやすいかっていう指標や。値が低ければ低いほど、断熱性能が高いってことになる。つまり、建物が外気の影響を受けにくく、冬は暖かく、夏は涼しくなるんやな。」

オイル平社員

「なるほど、そういうことなんですね。そしたら、そのU値が低ければいいってことですか?」

マッチ棒先輩

「そう。U値が低いほど、建物が外気からの影響を受けにくいっていうことやから、省エネには有利やね。今の基準では、このU値がある一定のレベルを超えてないと、省エネ適合判定に合格せえへんのですわ。」

マッチ棒先輩

「あと、今は断熱性能だけやなくて、他にも考えなあかんポイントが多いんやで。例えば、ZEHっていう概念が最近はメインになってきてる。」

オイル平社員

「ZEHって、さっきもちょっと出てきたけど、それはなんなんですか?」

マッチ棒先輩

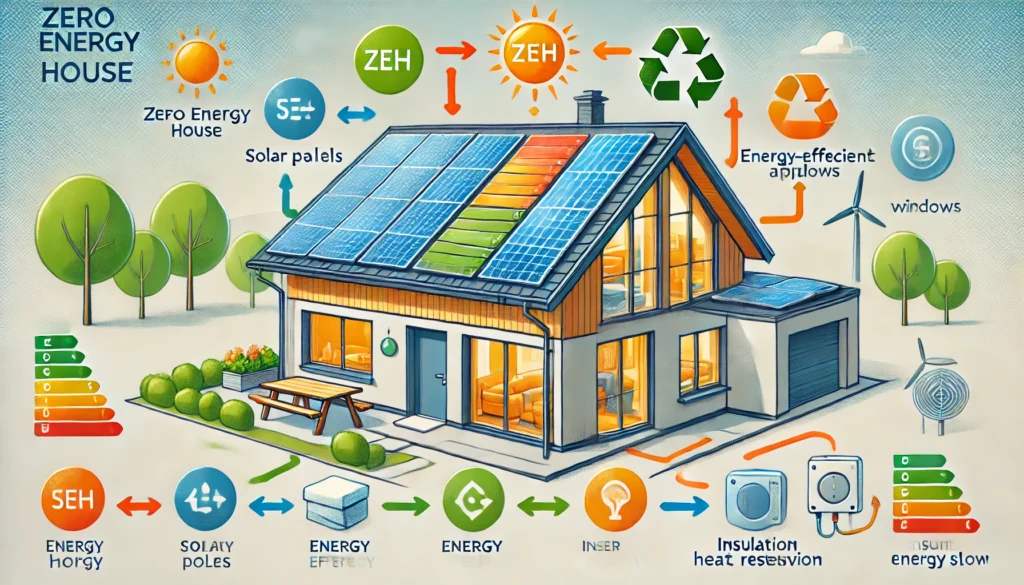

「ZEH(ゼッチ)っていうのは、ゼロ・エネルギー・ハウスの略や。簡単に言えば、使うエネルギーを極力減らして、さらに自分でエネルギーを生み出すことによって、エネルギーの消費をゼロに近づける家のことやで。」

オイル平社員

「へぇ!家自体がエネルギーを作るんですか?なんかSFみたいですね。」

マッチ棒先輩

「まあ、そう思うかもしれんけど、これが現実なんよ。例えば、太陽光発電とかがその代表やね。家の屋根に太陽光パネルを設置して、そこで発電して電力を賄う。もちろん、それだけやなくて、家の断熱性能とかも重要やけどね。」

オイル平社員

「太陽光発電…確かに最近、住宅の屋根にパネルつけてる家、よう見かけますもんね。でもそれって、普通の家でもできるんですか?」

マッチ棒先輩

「もちろん。特に新築の家なんかでは、最初から設計に組み込まれてることも多いし、リフォームで追加するケースもある。ただし、太陽光発電だけじゃなくて、他にも色々と工夫がいるんや。」

オイル平社員

「例えばどんな工夫ですか?」

マッチ棒先輩

「例えば、エネルギーの消費を減らすために、最新の省エネ家電を使うとか、LED照明に変えるとか。あと、空調とか給湯器も高効率のものを選ぶんよ。これらを全部組み合わせて、家全体でエネルギーの消費を抑えながら、発電もする。これが今のZEHの基本やね。」

オイル平社員

「なるほど、エネルギーの消費を減らして、自分で発電するんですね。それって、全部の家に導入せなあかんもんなんですか?」

マッチ棒先輩

「いや、今のところ義務ではないんやけど、政府が推奨してるから、これからの家はどんどんそうなっていくと思う。しかも、今はZEHに対応してると、補助金ももらえるから、家を建てる人にとってもメリットが大きいんやで。」

オイル平社員

「へぇ、補助金がもらえるんですか。それは大きいですね。」

マッチ棒先輩

「そやろ~?だから、最近は住宅メーカーもこぞってZEH対応の家を売り出しとるわけや。それに、自治体によっては、さらに独自の補助金もあるから、地域によって違いがあることも知っといたほうがいいと思う。」

オイル平社員

「自治体ごとに違うんですか…。それって、建物の省エネ性能に関わる部分ですか?」

マッチ棒先輩

「そうやね。省エネ適合判定の基準は国のものがあるけど、自治体ごとに独自の基準や補助金制度を設けてるところもあるんよ。特に、都市部と地方では気候も違うから、そのあたりも考慮に入れてルールが変わることも多い。」

オイル平社員

「なるほど、そしたら、次のプロジェクトでは、地域ごとのルールもちゃんと確認せなダメなんですね。」

マッチ棒先輩

「そういうこと。例えば、寒い地域やと断熱性能の基準がもっと厳しくなることもあるし、逆に暖かい地域やと太陽光発電の効率をもっと高めることが求められるかもしれん。場所によって、どこに重点を置くかが変わってくるんよね。」

オイル平社員

「ふむふむ…。先輩、ほんまに何でも知ってはりますねぇ。僕、全然ついていけてないですわ…。」

マッチ棒先輩

「俺は家帰って、家事の手伝いしてからご飯食べて、風呂入ってからさらに勉強してるからな。

最初は誰でも難しいと思うもんや。せやけど、これからはますます省エネの基準が厳しくなっていくから、今のうちにちゃんと覚えとかなアカンと思うよ。」

万年平社員

「はい…頑張ります…。」

こんな感じで省エネ法は時代に合わせてだんだん厳しくなってきています。

2024年時点での基準を以下に記しておきます

省エネルギー適合判定が必要な建物の基準は、日本において建築物省エネ法(建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律)に基づいて定められています。これにより、省エネ基準への適合が義務化される建物の要件は、規模や用途に応じて異なります。

1. 建築物の規模

省エネ適合判定が義務化されている建物は、延べ床面積が2,000平方メートル以上の建築物です。この大規模建築物に対しては、省エネ基準に適合する設計や施工が求められます。

- 延べ床面積が2,000平方メートル以上:省エネ基準に適合していないと建築確認が得られない。

- 住宅以外の中規模建築物(300~2,000平方メートル):設計者の届出が必要です(省エネ基準に適合しているかどうかは任意ですが、届出義務があります)。

2. 用途別の基準

省エネ適合判定の対象となる建物の用途は、主に以下のようなものが含まれます:

- 住宅:集合住宅や戸建て住宅も含まれ、一定の規模を超える場合は省エネ基準への適合が必要です。

- オフィスビル:業務用の建築物、オフィスビルなどは省エネ性能が厳しく求められます。

- 商業施設:デパート、スーパーマーケット、ショッピングモールなど大規模な商業施設も対象です。

- ホテル:宿泊施設も省エネ基準の適用を受ける建物に含まれます。

- 病院や学校:公共的な施設も対象となります。

3. 省エネ基準

省エネ適合判定のためには、以下のような基準が用いられます:

- 断熱性能(U値など):建物の外皮性能(断熱材や窓の性能)を評価し、どれだけ外部環境からの影響を遮断できるかが重視されます。

- 一次エネルギー消費量:冷暖房、照明、給湯などで消費するエネルギーを抑制することが求められます。このエネルギー消費量を算出し、基準に適合しているかどうかを確認します。

- 設備効率:エアコン、照明、換気設備、給湯器などの効率が良いことも重要な要素です。

4. 適合判定のプロセス

- 設計段階:建築物の省エネ性能を設計段階で確認し、基準に適合しているかどうかを評価します。

- 適合判定:基準に合致している場合に、適合判定を受け、建築確認が行われます。設計が基準に満たない場合、修正が必要です。

5. 2021年の改正(中規模建築物への義務化)

2021年からは、省エネ基準の適合義務が大規模建築物だけでなく、300平方メートル以上の中規模建築物にも適用されました。これにより、商業施設やオフィスビルだけでなく、住宅や小規模な建物でも省エネ基準に対応する必要があります。

6. 住宅や小規模建築物

- 300平方メートル未満の建物は、義務化ではなく省エネ基準に適合する努力義務があります。ただし、省エネ基準に適合している建物には補助金制度などのメリットがあるため、対応する設計が奨励されています。

まとめ

省エネ適合判定が必要な建物は、主に延べ床面積が2,000平方メートル以上の大規模な建築物が対象ですが、2021年以降は300平方メートル以上の中規模建築物にも義務化されており、商業施設や住宅、オフィスビルなどがその対象です。省エネ性能は、断熱性能や一次エネルギー消費量を基準に評価され、省エネ基準を満たしていない建物は、建築確認を受けることができません。

2025年4月からはまた更に厳しくなるようです。下記の記事もご確認ください!

コメント